この記事ではスパルタの戦術について解説する。

この記事のポイント

- スパルタのファランクスとは

- スパルタはどんな武装をしていたのか

- スパルタはなぜ強かったのか

脳筋のイメージ、スパルタだがその戦術は計算されたファランクスにより勝利してきた。

総重量30kgになる防具をまとい、スパルタを強くした。

この記事でスパルタがどのようにして戦ったのか、なぜ強かったのかがわかる。

もくじ

【スパルタ戦術】計算されたファランクス

ファランクスとは重装歩兵(ホプリタイ)が巨大な円盾(アスピス)を構え、数列に密集する陣形のこと。

スパルタのファランクスは一般的に、

縦8列を基本としたが戦況に応じて柔軟に戦術を変えていた。

兵士一人ひとりが左手の盾で体の半分を守り、左となりにいる兵士の右半身を守る。

右手には長いヤリを持ち、盾の隙間から攻撃する。

この戦術は前7〜8世紀頃、円盾の発明により誕生したとされる。

また『イリアス』の戦術がファランクスの原型とする意見もある。

さて、両軍互いに距離を狭め、一つところで激突すると、革楯を撃ち合せ、また槍を、 ついで青銅の胸当を鎧う戦士らの力を撃ち合す。金の臍ある大楯が触れ合い、凄まじい響きを立てる。

ホメロス イリアス (上) 第四歌 四四六-四五六 松平千秋訳 岩波文庫 p.132

こうしたヤリと盾で構成されたファランクスは攻撃と防御を兼ねた陣形になったいる。

以下の5つはファランクスの戦術や弱点などをまとめた。

戦場の恐怖と音楽の役割

ファランクス同士が激突する前に、恐怖で兵士が逃亡し勝敗が決まることもあった。

その原因の1つが、兵士が身に着けるコリント式の兜にあったとされる。

この兜は防御に優れているが、耳を完全に覆ってしまう。

そのため着用者に聞こえるのは騒音だけで、周りを音で判断できない。

この遮断された状況が兵士に深刻なパニックを引き起こしたとされる。

スパルタ軍はこの恐怖を克服するため、音楽を戦術に利用した。

笛の音(笛の音は聞き取れたらしい)で兵士たちの歩調を整え、「戦歌」により心を安定させた。

本来は病や悪霊を払う歌であったが、

味方の士気を高め、敵を威圧する効果を発揮した。

こうした兵士たちの恐怖を音楽によって取り除き、全体の士気を高めた。

冷静な前進と雄叫び

ファランクスは隊列を維持するため、ゆっくり前進する戦術。

しかし実際には敵にかけ足で突進し隊列を乱すこともあった。

理由は敵に突っ込むことで自身の恐怖をおさえ込み、敵に圧迫感を与えられるから。

マラトンの戦いでは、敵の矢を避けるため約1500m手前から突撃した記録もある。

だがスパルタ軍は違った。彼らは冷静にゆっくりと前進をつづけた。

これは日々の過酷な訓練によって、恐怖を抑え込んでいたから。

迫りくるスパルタのファランクスは、敵の体力と精神力を消耗させた。

そして激突の直前、兵士たちは一斉に雄叫びをあげる。

「アララー!」 この叫び声はフクロウの鳴き声を真似たものともいわれ、

この雄叫びを神格化したのが戦神アレスの妹アララである。

スパルタ式・偽装後退

ファランクスの動きは前進のみ、そう考えるのが一般的だ。

しかしヘロドトスは、テルモピュライの戦いにおけるスパルタの戦術を記録している。

一方スパルタ人の奮戦は目覚ましく後世に伝えるに足るものがあった。戦術を究めつくしたものと戦う術を弁えぬものとの戦いであることを、まざまざと示した戦いぶりであったが、中でも特筆すべき戦法は、敵に背を向けると一見敗走するかのごとく集団となって後退するのである。 ペルシア軍は敵の逃げるのを見ると喊声を挙げすさまじい音響を立てつつ追い迫る。スパルタ軍は敵の追い付く頃を見計らい、向き直って敵に立ち向うのである。この後退戦術によってスパルタ軍は無数のペルシア兵を倒したのであった。

<ヘロドトス 歴史 (下) 巻七 二十一節 松平千秋訳 岩波文庫 p.134>

この偽装後退は、極めて高度な訓練がなければ不可能とされる。

クセノフォンも「他の国では実行が難しい」と述べている。

スパルタは単なる力だけでなく、高度な戦術を駆使していた。

最後のひと押し「オティスモス」

ファランクスの戦術の一つに「オティスモス」がある。

これはギリシャ語で「押す」を意味する。

特徴としては以下の通り。

オティスモスは相手に心理的を圧をかけ、戦闘のクライマックスで勝敗を決する「最後のひと押し」を指す。

ファランクスの弱点

スパルタを最強にしたファランクスだが、万能ではない。

以下の3つが弱点になる。

この弱点を突かれると、陣形の左翼が敵に包囲される危険性があった。

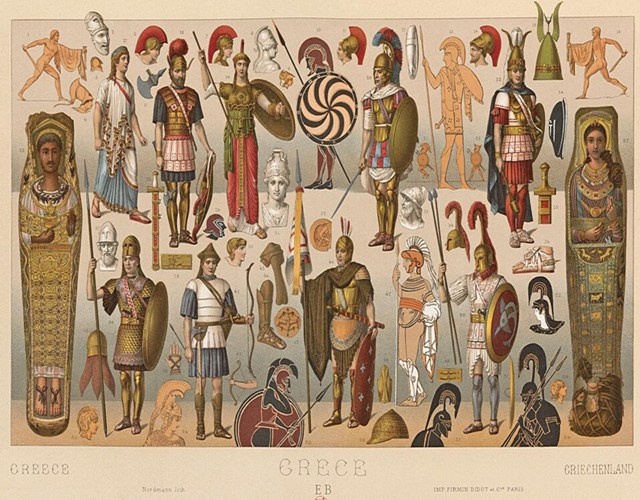

スパルタの装備と武器(総重量30kgの重装備)

スパルタの強さは兵士の勇猛さだけでなく、

ファランクスの戦術を活かすために考えられた重装備にある。

その総重量は約30kgあったとされる。

以下が古代ギリシャのスパルタで使われた装備一覧。

| 装備名 | 重量(平均) | 寸法 | 主素材 | 形状・構造的特徴 |

| 盾 | 約7〜8kg | 直径約90〜100cm | 木芯・青銅 | 木に青銅を張った盾。隣の兵も守れる。 |

| 槍 | 約2〜3kg | 長さ約2.4m | アッシュ材柄 鉄穂先 青銅石突 | 槍先と石突きの両方で攻撃可 |

| 剣・短剣 | 約1kg | 剣 刃長約60cm 短剣 刃長30〜40cm | 鉄・青銅や骨製柄 | 短剣型は突き 湾刀型は斬撃 |

| 胸甲 | 青銅製: 7〜15kg リノソラックス: 4〜6 kg | 胴全体を覆う(肩〜腰) | 青銅・麻布 | 青銅製は厚防御に特化 リノトラックスは軽量・通気性高い |

| 兜 | 約1〜2kg | コリント式: 頭部全体覆う アッティカ式: 開放型 | 青銅 | コリント式は防御 アッティカ式は利便性 |

| すねあて | 約1〜2kg(両脚) | すね全長(膝下〜足首) | 青銅・革 | 槍・矢の下段攻撃やから保護 |

巨大な円盾「アスピス」

装備で最も重要なのが、アスピスと呼ばれる円形の大盾で、

ファランクスの核となる装備。

表面の「Λ(ラムダ)」という文字は、スパルタの正式名称「ラケダイモーン(Λακεδαίμων)」の頭文字であり、彼らの象徴でもあった。

内盾のバンドに手を通し取っ手を握ることで盾の重さが分散され、長い戦闘でも構えつづけられた。

また盾を身体の正面でがっちりと固定できるため、仲間と盾を重ね合わせ、

「盾の壁」を作り上げた。

戦闘ではその重さゆえに真っ先に捨てられたた。盾を持たずに帰ってきたものは

「盾を捨てた者」という臆病者の代名詞をつけられた。

スパルタでは奴隷たちの反乱を恐れ戦争以外では、中央のバンドを外し盾が使えないようにしたと言われている。

このように重い盾を持つためには様々な工夫がなされ、ファランクスによる長期戦を可能にした。

長槍ドリュス

重装歩兵がもっとも活用したのが長ヤリ。

なぜなら彼らの戦術の基本である

「ファランクス」にもっとも適した武器だから。

ファランクスの隊列から一斉に長いヤリを突き出すことで、圧倒的な制圧力を生み出した。

投げヤリが主流だったが、ファランクスの確立とともに突きに特化した長槍が一般的になった。

補助の剣(シポス・コピスなど)

ヤリが折れたり敵に接近されたときの補助として、剣を使った。

古代ギリシャには「剣士」という言葉はなく、斬撃よりも突きによる攻撃が多かった。

スパルタで使われた剣は、主に以下の3種類に分類される。

ファランクスは密集しているため短剣が有利になる。

具体的には敵の首や足を狙ったりと、盾の隙間を突く攻撃が主体だった。

実際に人骨からは、すねや頭部への攻撃痕が多く見られ、顔面を削ぎ落とすように切られたものもある。

鎧・兜・すね当て

総重量30kgにもなる装備の中で、防具にも様々な工夫がなされていた。

30kgになる装備を身につけたスパルタは、まさに歩く要塞。

日々の厳しい訓練「スパルタ教育」がこれを可能にした。

スパルタの戦術を作った兵士たちとは?

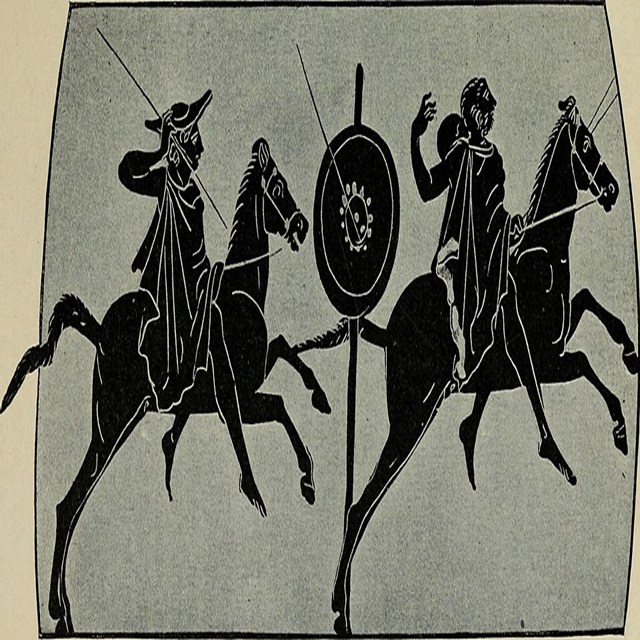

スパルタの戦術は「重装歩兵」をメインに「軽装歩兵」や「騎兵」がサポートすることによって成り立っていた。

以下の3種類の兵士によりスパルタのファランクスが成り立っていた。

重装歩兵(市民)

重装歩兵は、スパルタ市民やペリオイコイ(半自由民)に限られた。

装備は自前なので、一部の富裕層しか重装歩兵になれない。

敵の攻撃を盾で受け止め、軍全体の防御と敵をヤリで粉砕する役割をもつ。

また側面と背後を守られた状態でその能力を最大限に発揮する。

戦場ではファランクスを組み、盾で壁を作りながらヤリを突き出して前進する戦術を行った。

軽装歩兵(ヘイロータイ)

軽装歩兵は「ヘイロータイ」と呼ばれる奴隷で構成されていた。

彼らは高価な装備を賄えず、軽装で戦場に出るしかなかった。

軽装歩兵の役割は敵との接近戦を避けながら、遠距離攻撃で敵をかく乱すること。

重装歩兵をサポートする役割を持つ。

具体的には、以下の3つ。

騎兵(ペリオイコイ)

古代ギリシャのスパルタにおける騎兵はペリオイコイで構成された。

軽装歩兵と同じく軍のサポートを担ったが、スパルタは騎兵を使う戦術を得意としなかった。

その理由は、主に3つ。

また騎兵はスパルタ市民から支給された馬で信頼関係も薄く、訓練不足で頼りなかったとされる。

スパルタの戦術は重装歩兵が中心であり、騎兵に対する意識は低かった。

弱点を軽装歩兵や騎兵が担うという、合理的な構成で成り立っていた。

スパルタ戦術の本質とは?

この記事では、古代ギリシャのスパルタ戦術について解説した。以下に要点をまとめる。

スパルタの「脳筋」というイメージは一面に過ぎない。

その強さは個人の武勇だけでなく、優れた戦術、それを実現する装備、そして組織的な連携から生たのである。